健康経営®

職員やその家族が積極的に健康維持・増進に取り組むことをサポートしています。

*「健康経営®」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

健康経営宣言

一人ひとりの職員が個々の能力を最大限に発揮するため、「住友生命グループ健康経営宣言」を策定しました。

住友生命グループの最大の財産は「人」であり、「人」こそが経営の源です。そして、一人ひとりの職員が個々の能力をいきいきと最大限に発揮するためには、何よりも職員やその家族が心と体の健康を大切にし、「Well-being(身体的健康・精神的健康・社会的健康・幸福)」であることが非常に重要だと考えています。

住友生命は、お客さま、職員、社会にとって、「人」「デジタル」で「Well-being」に貢献する『なくてはならない』生命保険会社を目指しています。「Japan Vitality Project」を通じてお客さまの健康維持・増進を応援し、健康寿命の伸長という社会課題の解決を行い、「お客さま」「社会」「職員・会社」が共有できる「新たな価値づくり」に取り組んでいます。そして、その根幹を支えるものが、職員一人ひとりの健康に対する「意識」と「行動」です。

このような認識のもと、住友生命グループは、職員やその家族が積極的に健康維持・増進活動に取り組むことを全力でサポートし、サステナブルな経営体制を構築し、SDGs「サステナブル社会」へ貢献してまいります。

2021年7月2日

住友生命保険相互会社

取締役 代表執行役社長 高田 幸徳

職員とともに、健康保険組合とともに!健康維持・増進への取組み

一人ひとりが主体的に健康維持・増進に取り組むことができる「いきいきと働き続けられる会社」、お客さま、職員、社会にとって「人」「デジタル」で「Well-being」に貢献する『なくてはならない』生命保険会社を実現するために、健康保険組合と協力して、職員とその家族の健康に配慮した取組みを実施していきます。

-

健康管理

○定期健康診断および2次健診の受診率向上と特定保健指導、生活習慣改善指導等の実施

○重症化予防事業の実施

○家族の健康診断受診率の向上への取組み

○人間ドック・乳がん検診費用補助事業の利用促進

○電話健康相談の活用促進

○メンタルヘルス不調予防

○ストレスチェック受検勧奨と活用 -

健康リスクの軽減

○禁煙の推進

○長時間労働の抑制と柔軟な働き方への取組み

○コミュニケーションの促進 -

健康維持・増進活動の奨励

○「Vitality健康プログラム」の活用

○「社内ウォーキングキャンペーン」の年2回(春・秋)開催

○ICTや機関紙等による健康情報の提供(生活習慣病、食事、禁煙等)

○スニーカー通勤の推奨

○「日本健康マスター検定」「メンタルヘルス・マネジメント検定試験」の受検勧奨

健康経営への取組み

2017年4月に策定した「住友生命グループ健康経営宣言」(2021年7月改定)のもと、一人ひとりの職員が、個々の能力をいきいきと最大限に発揮するためには、何よりも職員やその家族が心と体の健康を大切にし、「ウェルビーイング」であることが非常に重要だと考えています。

住友生命グループは、「ウェルビーイングに貢献する『なくてはならない保険会社グループ』」を目指しています。その実現のため、保険や健康増進といったお客さまのニーズに応えていく領域はもとより、ビジネスパートナーや従業員といったすべてのステークホルダーのウェルビーイングを支える取組みを進めています。その根幹を支えるものが、職員一人ひとりの健康に対する「意識」と「行動」です。職員やその家族が積極的に健康維持・増進活動に取り組むことを全力でサポートし、1人でも多くの方の「よりよく生きる」に貢献し、持続可能な未来の実現を目指します。

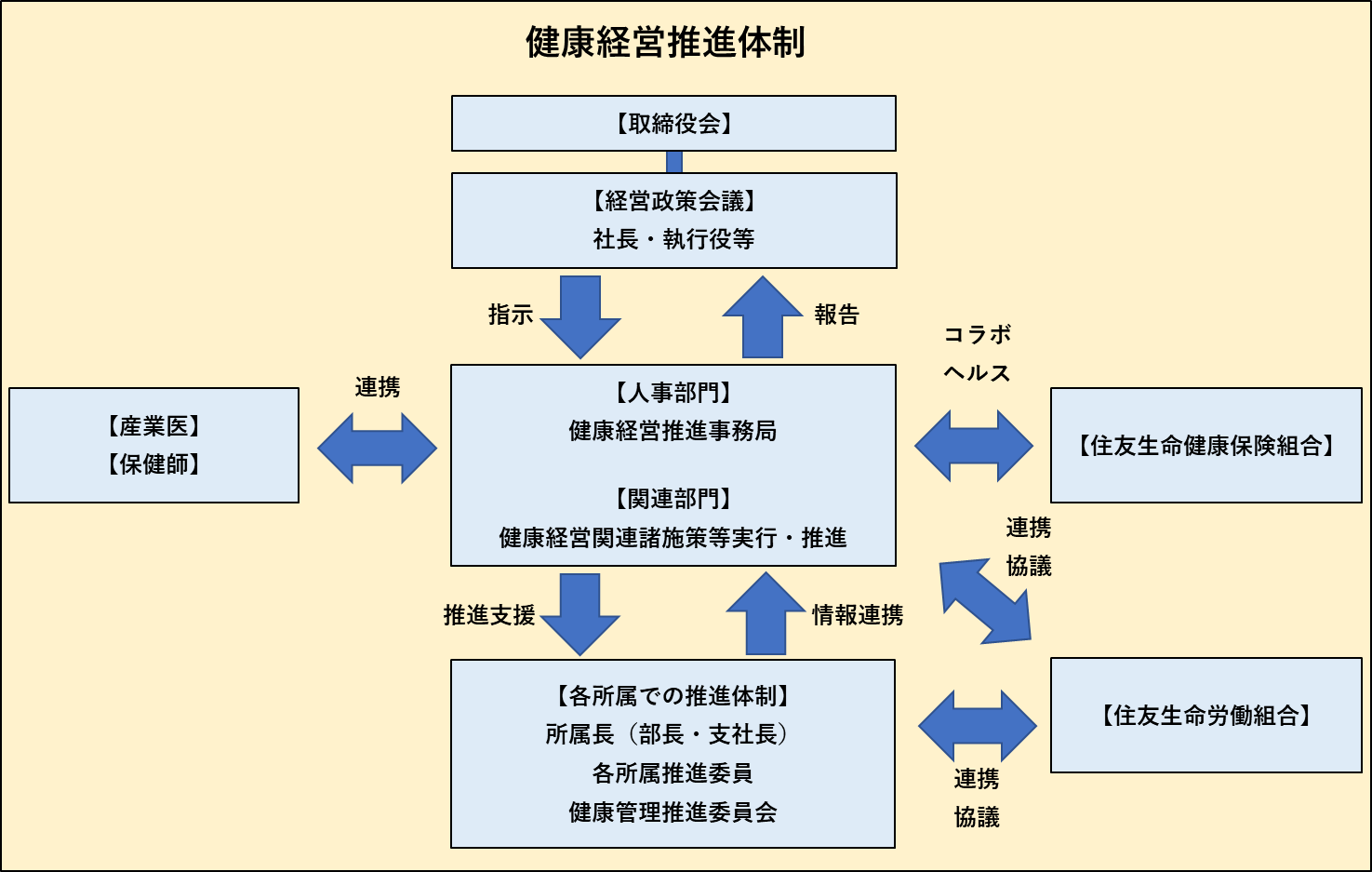

推進体制

「健康経営」の運営については、人事部門に事務局を置き各部門と連携を図っています。また、各年度の取組み結果および次年度の取組みについては社長をトップとして執行役等により構成される経営政策会議で確認しPDCAサイクルを回すとともに、取締役会に報告する体制としています。

2024年度の健康経営について、メイン指標を職員の健康診断における「2次健診対象者率30%未満維持」を掲げて取り組んだ結果「27.2%」と前年に続いて目標を達成しました。

また、経済産業省および日本健康会議が主催する健康経営優良法人認定制度において「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)~ホワイト500~」に8年連続で認定されました。

2025年度においてもメイン指標を「2次健診対象者率30%未満維持」として設定し、その他モニタリング指標の達成も含め、各取組みをさらに前進・拡大・進化させて健康経営を推進していきます。

課題と戦略

健康経営で取り組む課題と期待する効果について、戦略マップを作成しています。

健康管理

定期健康診断、2次健診の受診率向上へ向けた勧奨を行い、特定保健指導の浸透などと合わせて、人間ドック・乳がん検診費用の一部を支給し受診促進に努めています※。また、メタボリックシンドローム改善や生活習慣病予防推進として、重症化予防事業(動脈硬化性疾患および糖尿病)を実施しています。

メンタルヘルスの不調予防としては、ストレスチェックの実施とともに、セルフケアやラインケアを学習するためのeラーニングを提供しています。また、社外の健康電話相談窓口による電話でのカウンセリング、社内相談窓口として専任スタッフの配置やカウンセリングルームの設置を行う等、心身の健康管理をサポートしています。

- ※2024年度補給件数(健康保険組合)・・人間ドック:9,780件 乳がん検診:4,338件

健康リスクの軽減

禁煙の取組みとして「卒煙サポート運営」に取り組み、卒煙チャレンジ応援プログラムの実施※や本社所属における就業時間中禁煙および喫煙スペース利用自粛運営を実施しています。

また、長時間勤務の抑制や柔軟な働き方への取組みとして、働き方改革による労働時間削減へ向けた抜本的な既存業務の削減・効率化を推進するとともに、計画的な職務遂行により時間を創出しイキイキと働くために、年次有給休暇の月1日以上取得運営を進めています。さらに1on1ミーティング等を活用した職員間のコミュニケーション促進を図り、エンゲージメントの向上とともに、心身の健康リスクの軽減へ向けた取組みを行っています。

- ※2024年10月より管理職層向けの禁煙プログラムを開始(費用:約500万円)。127名参加(2024年10月時点)。

健康維持・増進活動の奨励

運動習慣改善促進のため、「Vitality健康プログラム」の活用推進や年2回の「社内ウォーキングキャンペーン」の開催※、ICTや機関紙等による健康情報の提供等により、健康増進の習慣づくりに取り組んでいます。また、「スニーカー通勤の推奨」など、職員一人ひとりの健康に対する「意識」と「行動」を向上させるサポートも行っています。 さらに、ヘルスリテラシーの向上のための「日本健康マスター検定」や「メンタルヘルス・マネジメント検定試験」の受検勧奨や、食習慣の改善促進のための、本社社員食堂での健康メニュー(スマートミール等)の提供などを行っています。

- ※キャンペーン参加者へのアンケートを実施し、回答者のうち71.1%が「満足」「まあ満足」と回答(2024年度)。

健康経営へ向けた取組みの状況

メイン指標

| カテゴリー | 指標 | 評価項目 | 実績 | 2025年度 目標 |

||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2022 | 2023 | 2024 | 目標値 | |||

| 健康管理 | 定期 健康診断 |

2次健診 対象者率 |

27.2% | 27.1% | 27.2% | 30%未満 |

モニタリング指標

| カテゴリー | 指標 | 評価項目 | 実績 | 2025年度 目標 |

||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2022 | 2023 | 2024 | 目標値 | |||

| 健康管理 | 定期 健康診断 |

1次健診 受診率 |

100% | 100% | 100% | 100% |

| 2次健診 受診率 |

64.8% | 67.5% | 65.0% | 70% | ||

| 特定健診※ | 受診率 | 80.3% | 81.2% | 81.3% | 82.8% | |

| 特定保健 指導※ |

指導完了率 | 45.6% | 38.6% | 31.7% | 40% | |

| ストレス チェック |

受検率 | 82.0% | 85.4% | 88.2% | 90% | |

| 健康リスクの軽減 | 喫煙者数 | 喫煙率 | 23.5% | 23.5% | 23.4% | 前年比減少 |

| 休暇取得 | 月1日以上 有給休暇 取得者率 |

81.8% | 84.3% | 83.3% | 前年比増加 | |

| 健康維持・増進の奨励 | ウォーキング キャンペーン |

参加率 | 22.5% | 20.7% | 20.3% | 前年比増加 |

- ※当健保は35歳以上を対象とするが、指標については法定の40歳以上

業務パフォーマンス指標

| 項目 | 実績 | ||

|---|---|---|---|

| 2022 | 2023 | 2024 | |

| プレゼンティーイズム※1 | (33.2%) | 27.2% | 28.4% |

| アブセンティーイズム※2 | 4.7日 | 4.6日 | 4.9日 |

| ワーク・エンゲージメント※3 | - | 2.71 | 2.68 |

- ※1プレゼンティーイズム:2023年度より東大1項目(SPQ)にて測定。

設問「病気やけががないときに発揮できる仕事の出来を100%として過去4週間の自身の仕事を評価してください。」に対する1~100%の回答より算出。

(2024年度:測定人数39,957名・回答率88.2%)2022年度まではSPQ類似のアンケート(4段階評価)にて測定。 - ※2アブセンティーイズム:傷病による休職および欠勤の全職員平均取得日数。

(各年度末に測定。分母は期首・期末平均人数) - ※3ワーク・エンゲージメント:新職業性ストレス簡易調査票(80項目版)にて測定。

設問「仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる」「自分の仕事に誇りを感じる」に対する4段階の回答より算出

(2024年度:測定人数39,957名・回答率88.2%)

その他指標

| 項目 | 実績 | ||

|---|---|---|---|

| 2022 | 2023 | 2024 | |

| 高ストレス者割合 | 11.7% | 11.7% | 12.5% |

| 傷病による休職者数の状況 | 1,433名 | 1,461名 |

1,429名 |

| 労働災害 度数率※1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 |

| 高血圧のうちコントロール率※2 | 48.6% |

50.6% | 50.5% |

| kencom(健康アプリ)登録率 | 77.2% | 77.4% |

74.3% |

- ※1労働災害による死傷者数

(休業1日以上及び身体の一部または機能を失う労働災害による死傷者数)/延べ実労働時間数×1,000,000 - ※2高血圧のうちコントロール率:高血圧治療中かつ正常値者/治療中+未治療者